Tableau de Pieter de Hooch restitué à la famille Rothschild après la guerre et donné au Louvre en 1974

Les visiteurs du Musée d'art et d'Histoire du Judaïsme de Paris (MAHJ) situé dans l'Hôtel de Saint-Aignan 71, rue du Temple (IIIe) ont pu découvrir au détour des oeuvres présentées qu'un certain nombre de tableaux signés par des artistes de renom, volés par les nazis durant la seconde guerre mondiale, n'avaient jamais retrouvé leurs propriétaires.

Dès la fin de la guerre tout est mis en oeuvre pour la récupération des biens par leurs propriétaires au travers de la Commission de Récupération Artisitique, du Service de Protection des Oeuvres d'Art puis plus récemment de la Mission Matteoli, de la Commission d'Indemnisation des Victimes de la Spoliation (ses services sont situés au pied du Palais de Tokyo) ou de la Fondation pour la Mémoire de la Shoa. Hèlas, des oeuvres ne sont pas réclamées ou manquent de "pédigrée" historique et le temps passant, les restitutions se font de plus en plus rares. Pourtant la sénatrice Corinne Bouchoux qui a fait un thèse sur ce sujet estime qu'une action de "la dernière chance" est encore possible pour notamment les tableaux en dépôt dans les musées français et a fait adopter par la Commission Culture du Sénat des propositions pour activer à nouveau les recherches.

Caisse d' objets pillés au départ du Louvre durant la seconde guerre mondiale (Bundesarchiv)

Il est vrai que dès 1940 et jusqu'en 1944, une unité spéciale des nazis appelée Einsatzstab Reichleiter Rosenberg, la sinistre ERR, est chargée du repèrage, puis de la confiscation des collections d'oeuvre d'art appartenant à des juifs en France, en Hollande et en Belgique. Les chefs d'oeuvre enlevés à leurs propriétaires étaient entreposés au Jeu de Paume avant leur départ pour l' Allemagne, soit pour les collections personnelles des dirigeants, comme Goering qui se rendit 21 fois sur place pour faire ses amplettes et enrichir sa propre collection qui comptait près de 1000 oeuvres, soit vers l'immense château de Neuschwanstein construit pas Louis II de Bavière, soit à Linz en Autriche, la ville natale d'Hitler, où devait être édifié un musée en son honneur qui devait être plus grand que Le Louvre et qui n'a jamais vu le jour.

Les convois se sont succèdé de février 1941 à août 1944, mais le dernier train a été arrêté par la résistance française. On estime que 200 collections privées (notamment les plus importantes, celles de Maurice de Rothschild et d' Arthur Lévy) ont été expédiées en Allemagne, plus tous les objets saisis dans les appartements (38 000 auraient été vidés), dans les coffres des banques ou achetés dans des conditions "douteuses"… Au total sur les 100 000 objets volés (tableaux, bibliothèques, meubles, statues anciennes, tapisseries, bijoux, porcelaines, argenterie, timbres rares, fourrures…), 63 000 biens ont été rapatriés en France dès la fin de la guerre.

Scène de restitution des objets volés après la guerre (Bundesarchiv)

Si ces restitutions ont pu avoir lieu c'est en grande partie grâce à l'action de personnes déterminées qui parfois au péril de leur vie ont entrepris un travail de fourmi en parallèle des tristes desseins des occupants pilleurs.

Ainsi en est-il de l'action de Rose Valland. Cette attachée de conservation au Jeu de Paume a cotoyé quotidiennement les allemands pendant la guerre. Elle a, à l'insu de ces derniers, pris systématiquement des notes et enregistré le maximum de renseignements sur les oeuvres qui transitaient par ce dépôt central qu'était devenu le musée. Ecoutant les conversations, n'hésitant pas à se rendre dans les locaux en dehors des heures d'ouverture, recopiant les carbones des documents allemands laissés dans les corbeiiles… elle constitue des fiches qu'elle transmet au directeur des Musées Nationaux, Jacques Jaujart. Elle prévient les resistants des convois en partance afin qu'ils ne soient pas dynamités. Elle informe les services secrets alliés pour qu'ils évitent de bombarder les lieux de stockage allemands. Elle est devenue rapidement "l'espionne du Jeu de Paume".

Rose Valland

Alors pourquoi Rose Valland a-t-elle pu faire tout cela sans être inquiétée ?

Tout d'abord son allure modeste, fragile, discrète et stricte faisait que l'ennemi ne la remarquait pas. Elle parlait allemand, cela lui évitait de commettre des impairs. Peu avant la guerre, elle avait participé à l'opération de mise à l'abri des principales oeuvres d'art des musées français, ce que ne soupçonnaient pas les allemands. Elle avait alors acquis une bonne expérience.

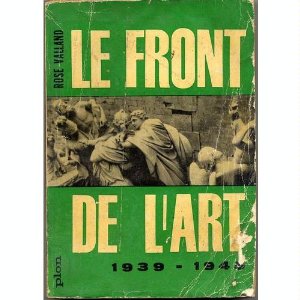

Son audace, sa détermination, son habileté, sa ténacité n'étaient pas perceptibles et la rendaient moins vulnérable. De même elle cachait son angoisse permanente. Elle apprit à la fin de la guerre que sa déportation était envisagée par les allemands dont elle subissait de temps à autre les interrogatoires qu'elle n'a jamais éludés, ainsi qu'elle l'a rapporté dans son livre intitulé "Le Front de l'Art" qui décrit son action. Ecrit en 1961, réédité en 1997, ce témoignage historique de premier ordre est aujourd'hui épuisé.

Le livre témoignage de Rose Valland

A la fin de la guerre, elle est nommée secrétaire de la Commission de Récupération Artistique. Capitaine dans l'armée, elle mène avec ses homologues alliés les investigations y compris en zone soviétique pour récupérer les oeuvres volées en Allemagne. Elle témoigne au procès de Nuremberg. En 1953, elle organise le Service de Protection des Oeuvres d'Art et est nommée deux ans plus tard Conservatrice des Musées nationaux. Même après avoir pris sa retraite, elle poursuit inlassablement son action de récupération

Son histoire fait l'objet d'un film "Le train" signé John Frankenheimer où sont réunis Burt Lancaster, Jeanne Moreau et Suzanne Flon qui joue le rôle de Rose. Une plaque inaugurée 25 ans après son décès, en avril 2005, sur le mur sud du Musée du Jeu de Paume, a ranimé la mémoire de la résistante de l'ombre que fut Rose Valland. Son action a sans aucun doute permis de sauver des milliers de trésors indissociables de notre histoire qui, sans ce sens aigu du devoir, auraient malheureusement disparu à jamais.

Dominique Feutry