De gauche à droite et de haut en bas : La Vieille Charité, l'Eglise Saint Laurent, vue de la Cathédrale de la Major et du Fort Saint Jean, la place de Lenche.

Pour profiter pleinement des photos et les agrandir, cliquer gauche dans l'image

RE-EDITION

J'avais délaissé le Marais, l'espace d'un instatant en 2008, pour un court séjour à Marseille, une ville qui n'a pas de secteur sauvegardé malgré ses 2.600 ans d'histoire. Née en l'an 600 avant JC de l'union d'une princesse ligure, Gyptis, et d'un capitaine grec venu de Phocée, Protis, elle ne conserve que quelques rares souvenirs de son passé en amont du XVIIe siècle.

L'abbaye de Saint Victor, dont l'origine remonte au XIe siècle, l'eglise Saint Laurent, bâtie au XIIe et les vestiges gréco-romains qui ont été mis à jour sous la place de la Bourse, sont des exceptions. Les Forts Saint Jean et Saint Nicolas datent pour l'essentiel du règne de Louis XIV. Le quartier du Panier, que la bourgeoisie abandonna au XVIIe siècle pour s'installer à l'est, et qui hébergea depuis toutes les vagues d'immigration que la ville a connues, n'offre au visiteur que des maisons reconstruites dont la plus ancienne, qui attend toujours son rénovateur, ne remonte pas au-delà de cette époque.

C'est néanmoins un lieu plein de charme où il est très agréable de flâner en allant de la Cathédrale de la Major (XIXe) à la Vieille Charité (XVIIe), dont Le Corbusier a évité la destruction, en passant par la place des Moulins, qui offre un coin de campagne dans un bâti hyper dense, la place de Lenche d'où la vue plonge dans les eaux du Vieux-Port et remonte vers Notre-Dame de la Garde et la montée des Accoules et son clocher, immortalisé par Pagnol dans sa trilogie, qui descend sur l'Hôtel Dieu, bâtiment remarquable qu'on doit à l'architecte Mansart.

Il y a eu beaucoup d'erreurs d'urbanisme à Marseille. De grandes barres d'immeubles en béton construites dans les années 50, 60 et 70 défigurent les perspectives de la Major, de la Corniche, la colline de N.D. de la Garde et les contreforts des montagnes de Marseille-Veyre. Plusieurs tours encombrent le centre-ville tout près du "Jardin des Vestiges" où sont exposés les restes du port des origines de la ville.

Avec le projet "Euro Méditerranée", la ville a entrepris un chantier titanesque de réhabilitation du site que le vingtième siècle n'a pas épargné et de réconciliation des habitants avec le cadre exceptionnel qui leur est offert avec le port naturel du Vieux Port, la rade dont la perspective s'étend bien au-delà de l'Estaque, jusqu'au Cap Couronne, le long de la Côte Bleue, la Corniche, ses criques et ses îles du Frioul, d'If et Maire, la colline de la Garde qui sert de socle à la "Bonne Mère" et les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas qui trônent des deux côtés de l'entrée du Vieux-Port, pour en garder l'accès.

Avec ces atouts, on peut s'étonner que le centre historique de la ville, c'est-à-dire le "Panier", révélé par la série télévisée "Plus belle la vie", n'ait pas revendiqué et obtenu le statut de secteur sauvegardé. Sans doute le bâti, en dépit de son charme et de sa situation qui attirent de plus en plus d'artistes et de créateurs, ne mérite-t-il pas les efforts de sauvegarde et de conservation qu'on déploie dans un secteur comme le Marais de Paris, où tant d'hôtels particuliers et d'immeubles ont la qualité de bâtiments historiques.

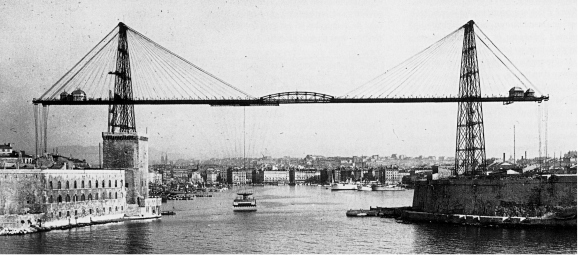

Peut-être faudrait-il considérer "le Panier" comme un quartier dont la valeur architecturale n'est pas dans le détail mais dans son ensemble urbanistique, qui est une crèche provençale grandeur nature. Je suggére au Maire, Jean-Claude Gaudin d'oeuvrer dans ce sens et j'ajoute deux remarques qu'il devrait accepter de ma part puisque je suis originaire de sa ville, où je suis né et où j'ai grandi : (1) débarrasser les ruelles du "Panier" de tous les graffiti qui le défigurent franchement et (2) …. reconstruire le Pont Transbordeur.

Ce pont a été le symbole de Marseille, comme la Tour Eiffel est celui de Paris, l'Opéra celui de Sydney et le Cable-Car celui de San Francisco. Il est unique au monde. Les Allemands l'ont détruit en 1943, c'est une victime de guerre à qui on doit réparation. Si on me dit : " il ne serait pas compatible avec le trafic du port", je réponds : "il n'est pas nécessaire de rétablir sa fonction, seulement sa structure avec ses deux tours et son tablier, ce qui signifie qu'on pourrait se passer de la nacelle qui assurait un transport des véhicules d'une rive à l'autre, devenu inutile. Ce serait de plus une économie considérable sur le coût de l'opération.

Gérard Simonet