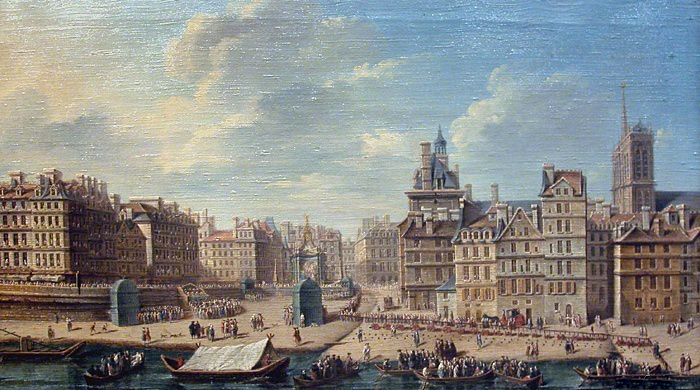

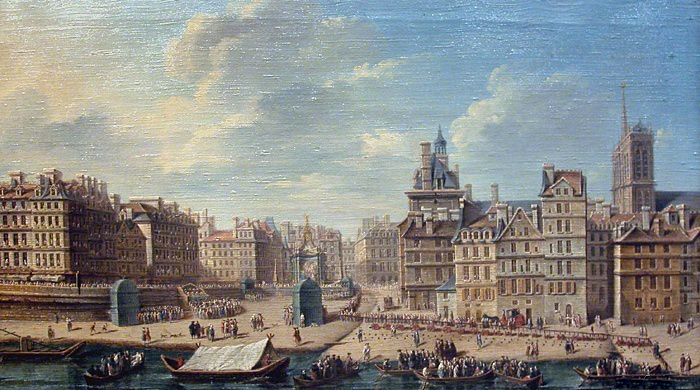

La place de Grève au XVIIIe siècle par Nicolas Raguenet

La place de Grève située devant l’Hôtel de Ville fut cédée aux bourgeois de Paris par Louis VII au XIIe siècle. Il s’agissait du principal point par lequel les bateaux chargés de blé, de paille et de bois accostaient du fait de l’existence d’une plage de sable et de gravier qui la bordait. Progressivement ce port remplaça celui appelé Saint Landry situé en face sur l’Ile de la Cité. L’importance du trafic s’accompagna du développement à proximité d’un marché et attira les travailleurs journaliers venant offrir leurs bras. Cette pratique appelée « faire grève » signifiait donc se tenir sur la place de grève dans l’attente d’obtenir un travail. La signification de cette expression a évolué depuis !

Très vite la ville organise des fêtes sur la place ainsi que des cérémonies importantes comme celle des feux de la Saint Jean qui attirait une foule nombreuse. C’est à partir du XIVe siècle que sont perpétrées à cet endroit les exécutions. La première eu lieu en 1310, une femme jugée hérétique y fut brûlée. La place évoluera peu si ce n’est l’implantation de la municipalité dans une maison achetée à cet effet par Etienne Marcel. François Ier fera d’ailleurs remplacer l’édifice en commandant les plans à l’architecte Domenico Bernabei da Cortona dit Boccadoro qui a participé à l’élaboration des plans de Chambord. Le nouvel édifice ne sera achevé qu’en 1628. Progressivement l’endroit est donc devenu le centre de la cité à partir duquel se développe la rive droite.

Exécution de Ravaillac

La principale attraction restait cependant les exécutions dont le « cérémonial » évolua peu… Les supplices se déroulaient au sud de la place où s'élevait une croix devant laquelle les condamnés faisaient leur repentance et leur prière. Le gibet était dressé en permanence au centre. Il y avait aussi un pilori, une échelle de justice. Les exécutions avaient toujours lieu à 16h00. Le clergé y venait en procession chaque année lors de la Fête Dieu afin d’exorciser l'espace. On y installe la guillotine en 1792, les suppliciés seront nombreux en cette période de troubles. Soucieux de ne pas voir se reproduire les combats terribles des Trois Glorieuses, le Garde des Sceaux de Louis Philippe, Félix Barthe, décide après bien des difficultés, afin de trouver un endroit plus discret, que les exécutions se dérouleraient le matin au carrefour formé par les rue et boulevard du Faubourg Saint Jacques.

Aujourd’hui et après d’autres évènements majeurs et historiques qui ont eu lieu à cet endroit, de la Commune à la Libération, l’ancienne place de Grève reste l'endroit où convergent les parisiens lors de manifestations populaires telles les retransmissions sportives ou lors de la tenue de salons voire au moment de Noël où elle est transformée en patinoire.

Beaucoup d’entre nous peinent à imaginer combien de condamnés ont souffert atrocement à cet emplacement même. La dernière exécution a eu lieu le 22 juillet 1830, soit 520 ans après la première. Ravaillac, Cartouche, la marquise de Brinvilliers, la Voisin et Fouquier-Tinville pour ne citer que les plus célèbres, mais combien d’anonymes sont morts place de Grève ? Charles Nodier a écrit à ce sujet une phrase poignante : « Si tous les cris que le désespoir a poussés sous la barre et sous la hache, sous les étreintes de la corde et dans les flammes des bûchers pouvaient se confondre en un seul, ils seraient entendus de la France entière ».

Dominique Feutry

Un contrôle de nuit de taxi effectué par les "Boers"

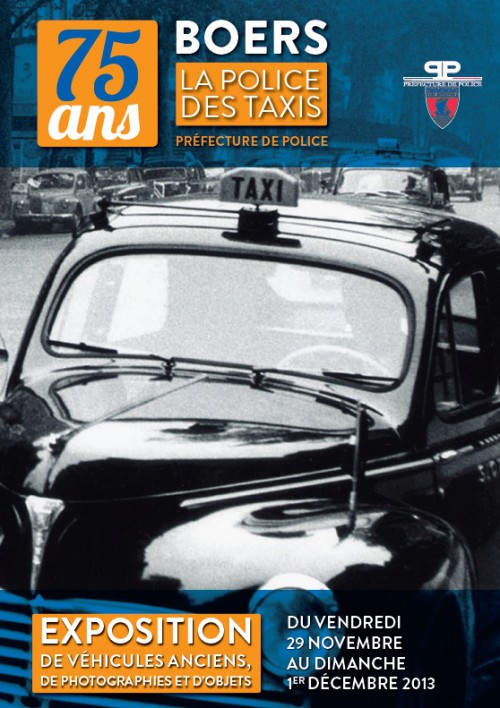

Un contrôle de nuit de taxi effectué par les "Boers" Affiche de la récente exposition consacrée aux "Boers" de la police de Paris. Un taxi "Peugeot 203", années 50

Affiche de la récente exposition consacrée aux "Boers" de la police de Paris. Un taxi "Peugeot 203", années 50