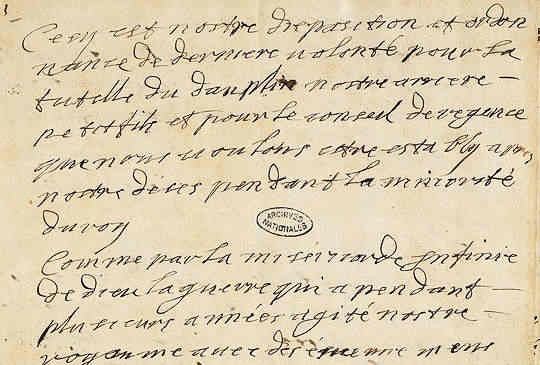

Cabine téléphonique taguée servant de refuge à un SDF (photo VlM!)

Après nous être penchés sur les boîtes aux lettres qui sont dans un état pitoyable (lire notre article du 7 avril 2013), sujet relayé d’ailleurs dans le Figaro du 22 avril pour lequel Vivre le Marais! a été interviewé, nous souhaitons aborder la question des cabines téléphoniques dont nous demandions la suppression dans un article du 7 septembre 2009. En fait depuis cette date leur diminution est significative, le nombre de cabines est passé en effet de 220 000 à 130 000 sur le territoire national et à Paris 4 000 d’entre elles subsistent encore sur 2 800 emplacements. L’utilisation des téléphones portables rend ces cabines désormais inutiles et le trafic des cabines ne représente plus que 4% de ce qu’il était en l’an 2000.

Cabine téléphonique avec tags et porte arrachée, rue Beaubourg (IIIe) (photo VlM!)

La dépose a démarré en 1997 soit près de 120 ans après l’apparition des premiers téléphones publics. France Telecom a donc accéléré leur retrait, mais pour les cabines assujetties à des obligations de service public, la loi impose de mettre à disposition, une cabine téléphonique par commune de moins de 1 000 habitants et au-delà, une par tranche de 1 500 habitants supplémentaires. La plupart des cabines font partie des missions de service universel, c’est-à-dire fournir un service de qualité à un prix abordable. Service financé par une partie du chiffre d’affaires prélevée sur les différents opérateurs.

En appliquant le texte à la lettre on peut considérer que chaque arrondissement de Paris est une commune et donc il ne faudrait plus que 40 cabines (2 par arrondissement) pour être en conformité avec la loi sauf si les pouvoirs publics en décidaient autrement et lançaient à l’échéance la délégation actuelle, c’est-à-dire en 2014, un consultation sur le service universel des cabines téléphoniques…

Nouveaux modèles de cabines téléphoniques en test

Au-delà de ces constats et questions, le problème N°1 concerne l’entretien des cabines toujours en place qui sont souvent dans un état déplorable, taguées abîmées, portes enlevées ou brisées, servant soit d’urinoir, soit d’habitacle pour les SDF. Cet entretien et son coût ne sont pas supportés par la Ville mais par l’opérateur qui a sous-traité toute la maintenance. Certes des solutions sont en test. Ainsi quelques cabines multi média ont été installées, elles proposent des services de proximité tels que la consultation des e-mails ou l’accès à internet… mais elles sont peu nombreuses.

Cela ne justifie en rien de laisser les autres cabines dans l’état où elles se trouvent le plus fréquemment et plus particulièrement là où les touristes affluent. Or ces derniers ne sont pas insensibles à la vue de ce mobilier urbain dégradé qui donne une image négative de Paris qui fait pâle figure dans les classements des capitales visitées lorsque sont abordées les questions de propreté et d’entretien de l’espace public.

La Ville qui a la responsabilité de la gestion du domaine public doit réagir et intervenir pour que des améliorations significatives soient apportées sur ce plan.

Dominique Feutry