Façade sur rue de l'Hôtel d'Alméras appelé aussi Jean de Fourcy 30, rue des Francs Bourgeois (IIIe)

Le N° 30 de la rue des Francs Bourgeois (IIIe) est l’adresse d’un très bel hôtel particulier que peu de passants, nombreux à cet endroit, prennent la peine de regarder en détail. Pourtant le bâtiment qui se trouve à cet endroit a été construit en 1583 pour Jean de Fourcy trésorier du Roi par le plus grand architecte de l’époque, l’architecte du roi Louis Métezeau (1560- 1615) qui nous a laissé entre autres, la Grande Galerie du Louvre, la conception de la place des Vosges et le collège des jésuites devenu le Prytanée national militaire de La Flèche. Cette magnifique construction a été vendue ensuite en 1611 à Pierre d'Alméras secrétaire et conseiller d’Henri IV.

Le portail surmonté de sa niche encadrée de deux lucarnes en zinc

Le portail surmonté de sa niche encadrée de deux lucarnes en zinc

Composé de pierres et de briques ce rare exemple d’hôtel particulier de cette époque est resté quasiment intact, si ce n’est l’ajout de deux éléments de grande qualité par ses occupants successifs, ce dont nous ne nous plaignons pas. Il s’agit d'une part du grand escalier intérieur qui fut réalisé en 1655 à la demande du nouveau propriétaire, Louis Bertauld receveur des consignations de la Cour des Aides (correspondant aux services de la Direction des Impôts traitant des contentieux fiscaux) et d'autre part de la porte cochère. Cette dernière date de 1723, elle répondit au souhait du nouveau propriétaire, Robert Langlois de la Fortelle président de la Chambre des Comptes de Paris qui acheta l’Hôtel en 1719, d'agrémenter le bâtiment .

La façade sur rue est de belle dimension et plutôt longue. Le rez-de-chaussée est en pierre et l’entresol en brique. Le portail, extrêmement riche, présente des « rayons de pierre » (les claveaux) qui chapeautent le fronton surplombé par une niche de belle proportion. De jolies lucarnes en zinc travaillées agrémentent le toit. La porte est massive mais élégante de par son style régence, des animaux fantastiques sculptés ornent le haut des vantaux.

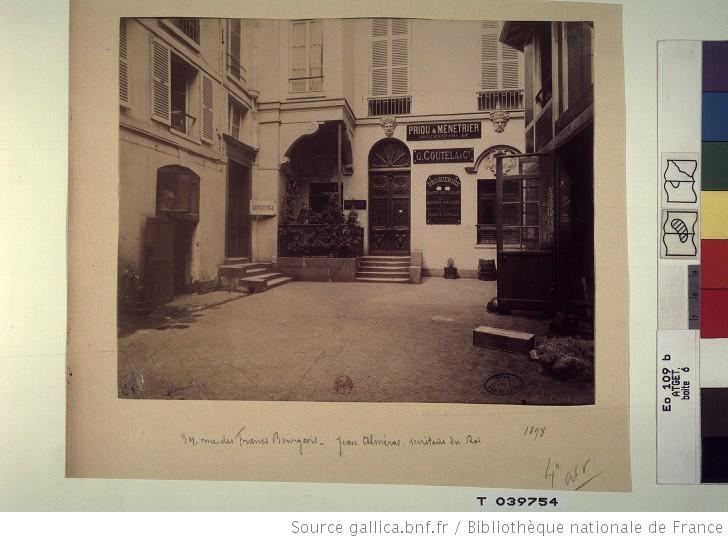

La cour de l'hôtel Poussepin, tout proche au n° 34, en 1901 (photo sur papier albuminé BNF)

Résidence privée, cet ensemble ne se visite pas. Tout juste est-il possible de distinguer des bâtiments intérieurs plus hauts que celui sur rue, avec des briques disposées en motifs étudiés.

Après la Révolution, cour et jardin sont occupés, comme souvent dans le quartier, par des constructions parasites qui ont disparu de même que les deux commerces de chaque côté du porche que l'on peut voir sur des photos anciennes. Notons que Barras y habita de 1814 à 1815.

L’ensemble classé depuis 1978 comporte la façade, la toiture, l’escalier d’honneur et sa rampe, plusieurs pièces dont le salon et ce qui est peu commun, les lieux à l’anglaise avec des boiseries situés au 1er étage.

Dominique Feutry