Façade sud de la Samaritaine rénovée, face au Pont-Neuf (Photo VlM)

Façade sud de la Samaritaine rénovée, face au Pont-Neuf (Photo VlM)

Nos amis, l'association XVIe-Demain, vient de publier sa lettre trimestrielle sur 10 pages couleurs. Elle est comme d'habitude très riche de sujets qui ont un lien avec l'urbanisme et le paysage urbain en débordant largement du cadre strict du XVIe arrondissement. Nous invitons nos lecteurs à en prendre connaissance en téléchargeant le dossier. Ils peuvent du reste s'y abonner en versant à l'association la cotisation de 25,00 € par an.

Nous avons notamment retenu un excellent article sur "La Samaritaine", magasin vedette de Paris-centre avec le BHV-Marais, dont les travaux sont en cours d'achèvement. Avec la permission de nos amis, nous en publions le contenu dans les lignes qui suivent :

=======

On en connait le promoteur, le groupe LVMH de Bernard Arnault, avec un budget de 750 Millions d'€, les architectes le cabinet Sanaa, Sejima et Nishizawa, le programme, un grand magasin de 20 000 m², un hôtel du Cheval Blanc de 72 chambres, une douzaine de points de restauration, des bureaux sur 15 000 m², une crèche de 80 places et 96 logements sociaux.

Historique : en 1590, le roi Henri IV fait construire le Pont Neuf, puis la pompe à eau de la Samaritaine pour alimenter le Louvre et les jardins des Tuileries. Le nom du magasin a été choisi en mémoire de celle qui a donné à boire à Jésus au puits de Jacob, selon les évangiles. En 1873, les époux Cognacq-Jay inaugurent une boutique à la Samaritaine. Au fil du temps, « on y trouvera de tout » dans ce qui sera devenu le plus grand magasin de Paris dont les quatre immeubles totalisaient 70 000 m² !

Mais, progressivement, la concurrence du boulevard Haussmann avec le Printemps et les Galeries Lafayette, ainsi que les problèmes de sécurité incendie du bâtiment, obligent le groupe de Georges Renan à fermer le magasin en 2005 et à le vendre ensuite au groupe LVMH de Bernard Arnault. Laborieux permis de construire ! Le projet a été long à concevoir. Un site aussi emblématique ne laissait personne indifférent. La Ville détenant le sésame de la Commission d’aménagement commercial et soucieuse de mixité du programme a mis du temps à obtenir du promoteur des logements sociaux. Ils sont au nombre de 96 et, tellement attractifs, qu’ils sont mis en vente par Paris Habitat !

Les recours. En outre, les associations gardiennes vigilantes des règles du PLU de la zone ont lutté trois ans contre la façade, qualifiée de "rideau de douche", de la rue de Rivoli. Le Conseil d’État a sifflé la fin de la partie le 19 juin 2015 en validant le permis au mépris du classement monument historique des façades art déco d’Henri Sauvage, l’architecte qui a construit la Samaritaine !

Le concept du centre commercial : non, vous ne pourrez pas trouver de tout à la Samaritaine comme disait le slogan d’antan. En effet, le groupe LVMH a confié la conception du merchandising à DFS group lui appartenant, basé à Hong-Kong et spécialiste du duty-free d’aéroport. Comme le précise un de ses dirigeants : la nouvelle Samaritaine sera "le plus petit des grands magasins et le plus grand des concepts stores". Sa modeste dimension de 20 000 m² ne lui permet pas de rivaliser avec ses deux concurrents du boulevard Haussmann, le Printemps et les Galeries La Fayette d’environ 60 000 m² chacun et qui, d’ailleurs, offrent eux aussi de moins en moins « de tout » compte tenu de la concurrence des grandes surfaces spécialisées de banlieue.

Le concept store Samaritaine proposera donc vêtements, bijoux, parfums, maroquinerie, horlogerie dans un univers thématique de luxe et s’adressera à une clientèle internationale haut de gamme, la même que celle des grands aéroports internationaux. Pour rester dans cette ambiance de luxe, les promoteurs proposent à la clientèle du centre et aux autres touristes fortunés de les accueillir pour la nuit à l’hôtel du Cheval Blanc, 5 étoiles, 72 chambres au prix minimum de 1 150 € la nuit, sans parler de la suite de 1 000 m2 donnant sur la Seine. Une piscine de 30 mètres enchantera d’autant plus le séjour !

Insertion dans le site. La Ville a voulu améliorer le franchissement de la Seine par le Pont Neuf. En supprimant le tunnel qui permettait aux voitures venant de la rue de Turbigo de passer sous le Forum des Halles et de déboucher rue du Pont Neuf, elle a créé une place piétonne de 5 000 m² devant l’entrée du magasin. Les trottoirs sont élargis et plantés, les circulations douces sont privilégiées. C’est ce que les urbanistes appellent la requalification urbaine.

L’ouverture. Prévue en avril 2020, elle est maintenant reportée à février 2021. Ce délai doit permettre de reconfigurer les aménagements du magasin afin de respecter les règles de distanciation sociale imposées par la Covid19.

Cible commerciale. LVMH vise la clientèle asiatique fortunée. Il espère que le nouvel an chinois de février 2021 lui apportera de nouveau ces acheteurs riches mais très soucieux de prophylaxie. Cependant, depuis la pandémie, ce pari risqué de 750 M€ repose sur une reprise de la consommation internationale de luxe et sur le renouveau du transport aérien.

François Douady

Mise au point de la mairie du Paris-centre

Le cabinet du Maire de Paris-centre nous prie de publier cette réponse :

"Nous sommes un peu atterrés par l’article sur la Samaritaine qui comprend une fausse information de taille

que nous souhaitons corriger.

Je cite : « La Ville détenant le sésame de la Commission d’aménagement commercial et soucieuse de mixité

du programme a mis du temps à obtenir du promoteur des logements sociaux. Ils sont au nombre de 96 et,

tellement attractifs, qu’ils sont mis en vente par Paris Habitat ! »

Passons sur la première phrase que nous n’avons pas comprise ; mais comment laisser imaginer une seule

seconde qu’un bailleur social soit chargé de mettre en vente des logements ? Il n’a aucunement vocation

à les commercialiser ! Sa mission consiste au contraire à mettre en location des logements sociaux financés

par la Ville de Paris afin de permettre un peuplement mixte au sein d’un quartier.

En l’occurrence, les 96 logements confiés à Paris Habitat sont en cours d’attribution à la suite des commissions

de désignation que les réservataires des logements ont tenues à partir du mois de juillet (État, Ville de Paris,

Action logement). La municipalité se félicite de l’arrivée de ces nouveaux habitants et leur souhaite la bienvenue.

sur ce site exceptionnel.

Isabelle Knafou

Directrice de cabinet d’Ariel Weil, Maire de Paris Centre

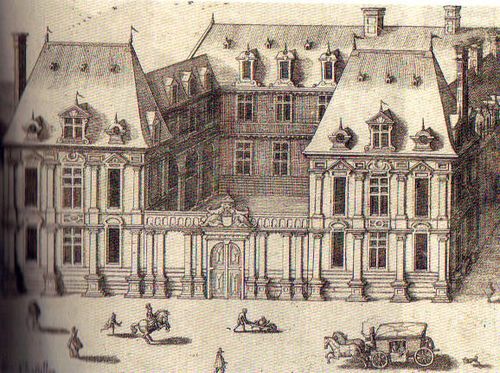

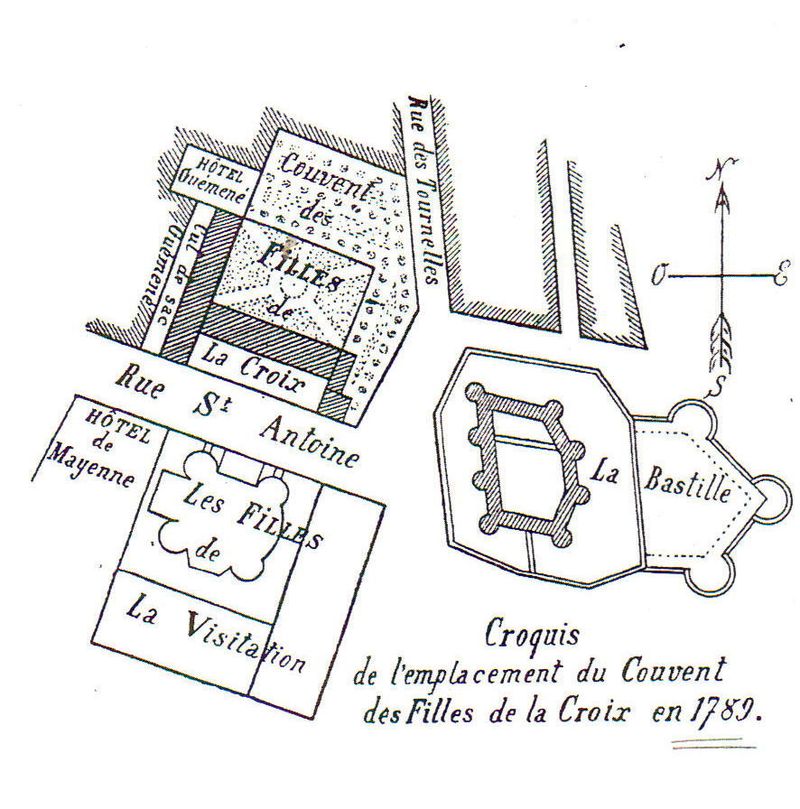

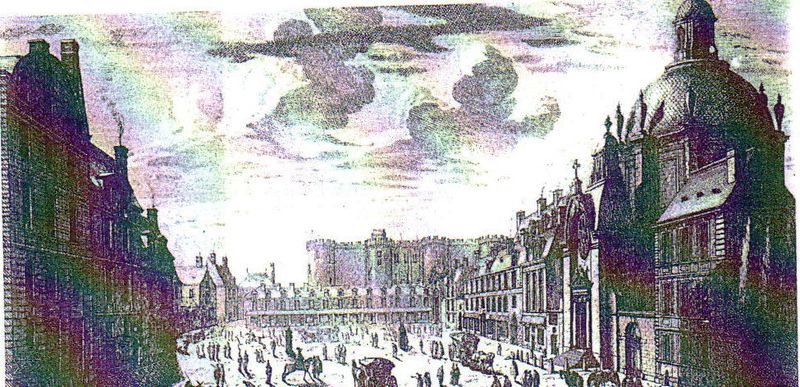

L'Hôtel de Mayenne, 21 rue St Antoine (IVe), classé monument historique en 1974, avant (en haut) et après (en bas) travaux de restauration (Photos VlM, clic gauche pour agrandir))

L'Hôtel de Mayenne, 21 rue St Antoine (IVe), classé monument historique en 1974, avant (en haut) et après (en bas) travaux de restauration (Photos VlM, clic gauche pour agrandir))