Bords de Seine éclairés la nuit

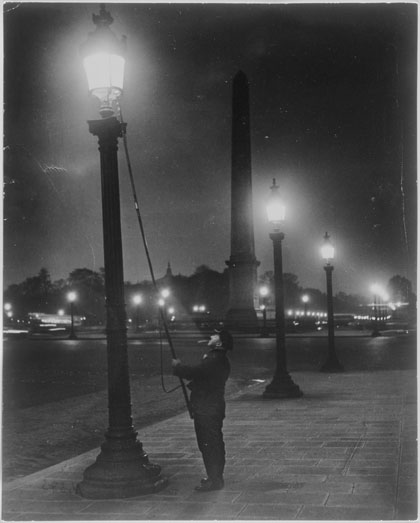

Jusqu’au règne de Louis XIV, Paris n’était pas éclairé la nuit ! Au début de son règne le Roi Soleil crée les porteurs de flambeaux qui moyennant rémunération, accompagnent les personnes qui le souhaitent. A partir de 1667, le Lieutenant Général de Police de Paris Gabriel-Nicolas de la Reynie fait installer un éclairage des rues durant l’hiver au moyen de lanternes à bougies suspendues à des poteaux par une corde (les mèches devaient être coupées toutes les heures…). L’éclairage à huile fait son apparition en 1759, sous l’impulsion d’un des successeurs de La Reynie, Antoine de Sartine. Une mèche trempe dans l’huile de tripes et la flamme de la lanterne est placée sous un réflecteur métallique qui « réverbère » la lumière vers le sol. Ces réverbères étaient suspendus soit à un câble, au milieu de la rue, soit accrochés à des potences. Ils étaient espacés de 50 m et éclairaient beaucoup mieux que les bougies. Les allumeurs de réverbères sont plus nombreux et doivent allumer entretenir et éteindre les lampes par tous temps.

Allumeur de réverbères à Paris

Les éclairages urbains à gaz font leur apparition à la suite de plusieurs découvertes françaises et anglaises de la fin du XVIIIe siècle. Les premières expérimentations sont faites en 1816 dans le Passage des Panoramas par l’anglais Windsor. Beaucoup furent émerveillés, même Louis XVIII investira personnellement dans cette activité afin de développer l’industrie française en retard sur celle du Royaume Uni. Ce système d’éclairage fut généralisé ensuite dans toute la ville malgré les frayeurs de ceux qui craignaient les risques d’explosion. Les premiers réverbères sur pied recevant les becs de gaz sont alors posés. Le préfet Rambuteau fut un fervent partisan de leur installation puisqu’au moment de son départ en 1848, 15 ans après sa prise de fonction, le nombre de réverbères au gaz était passé de 69 (il y avait alors encore 13 000 lampes à huile) à 8 600 ! Parallèlement les commerçants et les particuliers s'équipent afin de bénéficier de ce nouveau système d'éclairage.

Réverbère de Hittorf place de La Concorde

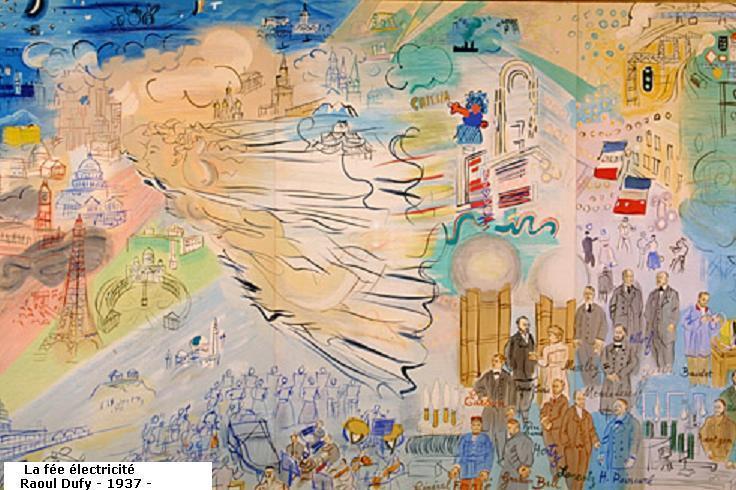

Dès 1855, des règles précises sont fixées entre les pouvoirs publics et les producteurs de gaz sur la qualité et le prix du gaz. A la veille de la guerre de 1870, alors qu’il ne restait plus que 1000 lampes à huile, on estime que la consommation annuelle de gaz atteignait 26 millions de m3 dont 16 millions destinés à l’éclairage public constitué de 31 000 becs de gaz et 1000 km de canalisations qui les alimentaient depuis les différentes usines de production de gaz. Le rouleau compresseur des nouvelles technologies alliées aux grands travaux d’Haussmann avait produit ses effets. Avec la découverte de l’ampoule à incandescence en 1878, l’électricité condamne à terme l’usage du gaz pour assurer l’éclairage public. Même si les premières ampoules sont très dévoreuses d’énergie, les améliorations nombreuses et successives apportées ensuite et jusqu’à nos jours (lampes à décharge, tubes puis ballons fluorescents, lampes à sodium à basse et à haute pression, lampes à iodures et enfin les leds) auront raison du gaz d’éclairage.

C’est en 1900, à l’occasion de l’Exposition Universelle que les visiteurs découvrent que l’électricité va prendre le pas sur le gaz qui ne disparaîtra définitivement de l’éclairage public qu’en 1962 ! L’éclairage électrique prendra véritablement son essor après la Première Guerre mondiale. L'arrivée de l'éclairage électrique annonce aussi la disparition des allumeurs de réverbères.

Aujourd’hui la Ville de Paris est propriétaire des installations et la maîtrise d’ouvrage de l’éclairage public est assurée par la Direction de la Voierie et des Déplacements et le Service du Patrimoine de la Voierie qui lui est rattaché. Les installations se composent d’environ 90 000 supports dont 60 000 candélabres et 30 000 consoles sur les immeubles, auxquels il convient d’ajouter 2 200 lampadaires sur le boulevard périphérique. Il faut enfin savoir que la Ville a la charge des illuminations des 304 sites et monuments répartis dans la capitale. Comme toutes les communes françaises, l’éclairage public à Paris coûte cher.

Nouvel éclairage du pont de l'Alma

La facture est d’un tiers environ du coût énergétique de la capitale. Au-delà de la question de la pollution lumineuse et en CO2 qui doivent être réduites car c’est un sujet important, un objectif a été fixé de diminuer de 30 % la consommation d’énergie d’ici 2020. Un vaste et difficile programme qui concerne les 200 000 points lumineux existants à Paris et comprend aussi bien la simple limitation des horaires d’éclairage des monuments que l’emploi de nouvelles technologies moins voraces en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Le Pont de l’Alma a été rénové et son éclairage a été étudié de manière à ce qu’il ne représente plus que 10% de la facture avant modernisation de l’installation. Augurons que les exemples vont se multiplier et faire baisser les dépenses qui sont finalement à la charges des parisiens.

Mais soyons réalistes et sortons de ce rêve passager car loin est sans doute le jour où nous verrons, comme conséquence d'une gestion budgétaire rigoureuse, nos impôts diminuer… !

Dominique Feutry